未曾有のコロナ禍自粛の渦中、オンラインでバトンが渡ってきたの

大先輩・木村克朗さんのご指名により引き継いだバトンを活かすべ

▶︎for バーチャル美術館のごとく、リボーンアートミュージアムの一端に…

ブックカバーチャレンジリレー 石井博康-1回目

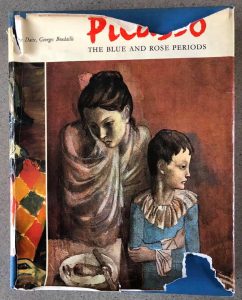

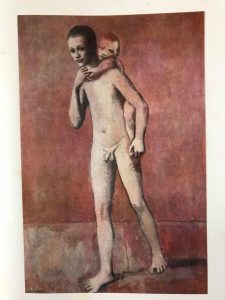

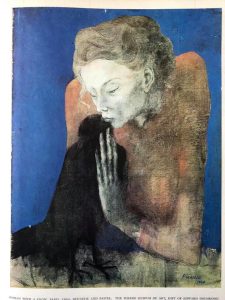

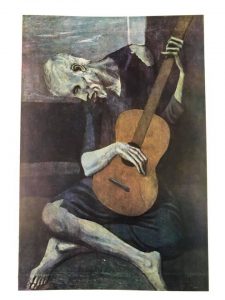

■ピカソ[THE BLUE AND ROSE PERIODS]

1970年、芸大受験を目指して上京。西荻窪駅にほど近い四畳半一間の古いアパートで浪人生活を送った。画集が欲しくて古本屋にはよく行ったが、お金が無くてなかなか買えなかった。その頃、神田で見つけたピカソの[赤と青の時代]の分厚い洋書。切なさと不安を抱える浪人生はその図版に心震わせた。当時、家賃1ヶ月8,000円、仕送り25,000円の時代に、定価16,000円の高価な画集。何日か通い、意を決して遂に買った。毎晩、枕元に置いて寝たのを覚えている。

ブックカバーチャレンジリレー 石井博康-2回目

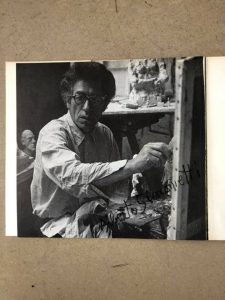

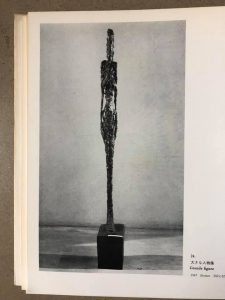

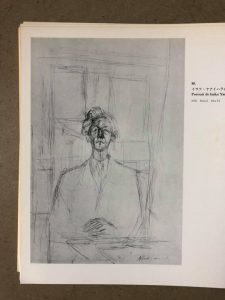

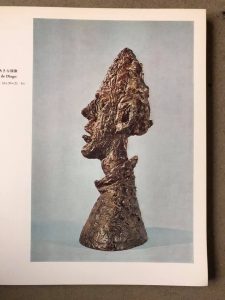

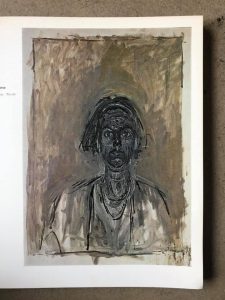

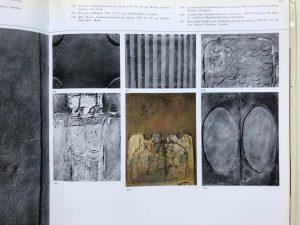

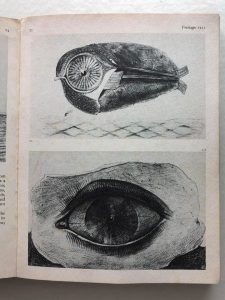

■アルベルト・ジャコメッティ

1回目のピカソと同様、浪人時代に古本屋で目にしたジャコメッティ。画集は高くて諦めたが、その時手にしたのは矢内原伊作著『ジャコメッティとともに』すぐに買って夢中で読んだ。矢内原がジャコメッティのモデルとしてパリのアトリエで過ごした日々の記録。「絵は一日に何度も変化した。みごとに僕の顔ができたかと思うと、それはたちまちこわされ、仕事が進めば進むほど困難の方も大きくなるのだった。毎日の仕事は、きょうこそは、という歓喜に似た大きな希望をもって始まり、絶望のすぐ近くまで行ってそこに長くとどまりながら、あすこそは、という苦い希望のうちに終わる」「きみの顔はこれまでになくはっきり見えているのに、私は筆をどこにどうおろしたらよいのかわからない」「きのうまでのはまったく違っていた、きょうこそ真実に一歩近づくことができるだろう」というひとつひとつの言葉に酔いしれた。思えば、80年代のニューペインティングや2000年以降のサブカルチャーに同調できないのも、若いころに出会ったジャコメッティの発する、いかにもモダニズム的な志向性が私の抗体になっているからかもしれない。

ブックカバーチャレンジリレー 石井博康-3回目

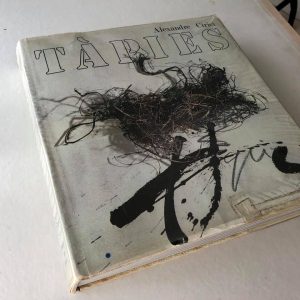

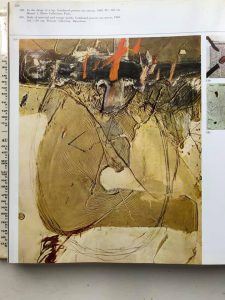

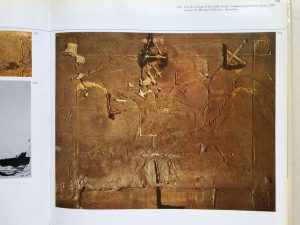

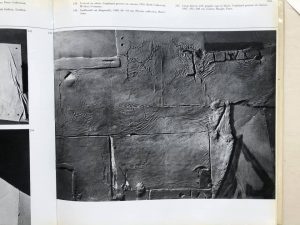

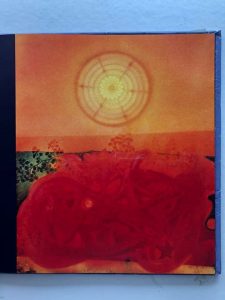

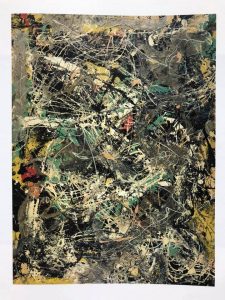

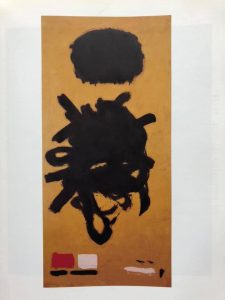

■アントニ・タピエス

70年代に学生時代を過ごした。当時「もの派」が日本美術のメインストリームとして、美術界を席捲していた。もの派の極力手を加えない「あるがままの世界」に翻弄されて絵が描けなくなった時期がある。描くと嘘っぽくなる気がして、ものを使った暗く重苦しいレリーフ状の作品を数年間制作した。しかしいつも「何か作りものっぽいな…」という思いが付きまとった。「必然的なかたち」へのこだわりに縛られて硬直していた時、すがる思いで食い入るように見たタピエスの画集。ミクストメディアによるアンフォルメルな世界は今見ても、揺さぶられるものがある。

ブックカバーチャレンジリレー 石井博康-4回目

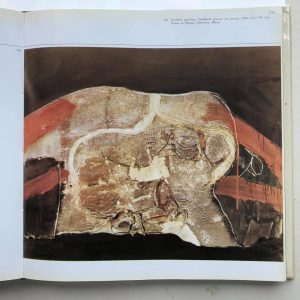

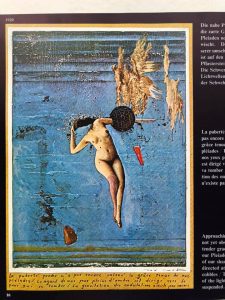

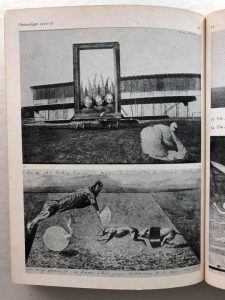

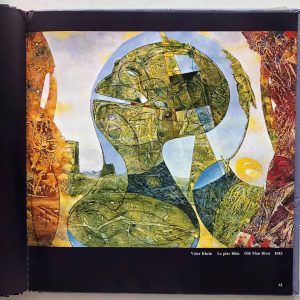

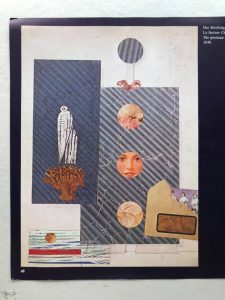

■マックス・エルンスト

80年代半ばから90年代前半にかけて、F.R.Pを用いて登山道の表面を剥ぎ取る「大地の版画」と称する作品を八ヶ岳の山中で制作していた時期がある。当時のドローイングも、ものの表情をダイレクトに捉えることができるフロッタージュやコラージュを多用した。フロッタージュといえば、シュルレアリスト、マックス・エルンストが絵画の世界に持ち込んだオートマティズムの技法である。またエルンストはその特異なコラージュ作品について「外見上は結合し難く見える二つの現実を、それらにふさわしくない一平面上で結びつけること」(「シュルレアリスムとはなにか」1934)。と、まさしくコラージュの原理的説明として明快な言葉を残している。

ブックカバーチャレンジリレー 石井博康-5回目

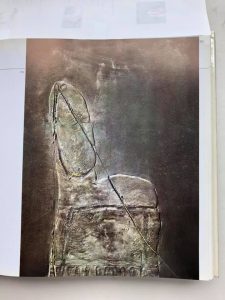

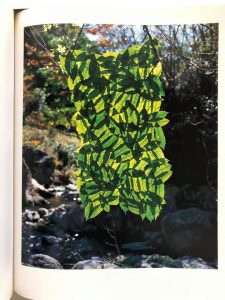

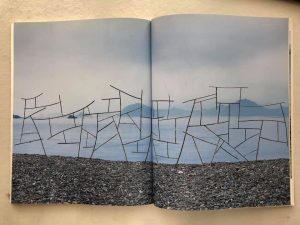

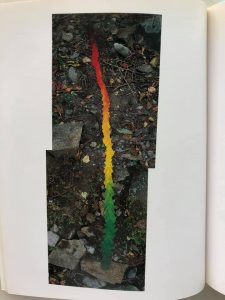

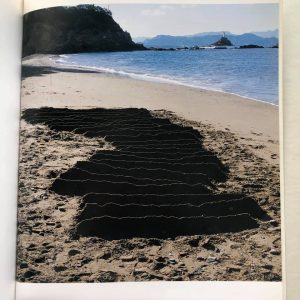

■アンディ・ゴールズワージー

4回目でも触れた、F.R.Pによる「大地の版画」を制作していた当時、八ヶ岳の山中をひとり探索し、その景色を注意深く観察するのが日課だった。登山道のゴツゴツと突起した岩や土くれ、枯れ枝や朽ちた葉、その配置や動き。それらが明日の作品の中に入り込んだ。出来上がった作品を用いて山中でインスタレーションを試みていた頃、気になる展覧会が有楽町朝日ギャラリーで開催された。「アンディ・ゴールズワージー展」である。木の葉、小枝、石、土、氷までも自然の中から拾い出して造形作品を創り出す、絵画とも彫刻とも呼べない極めて特異な、同時に、はかなく、もろく、時と共に消滅して自然に回帰してしまうそのあまりに美しい世界に衝撃を受けた。

ブックカバーチャレンジリレー 石井博康-6回目

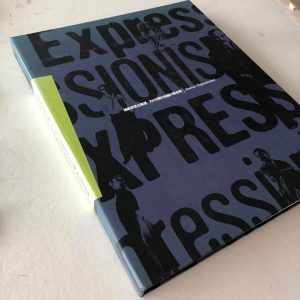

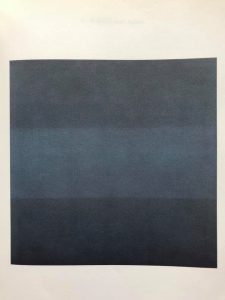

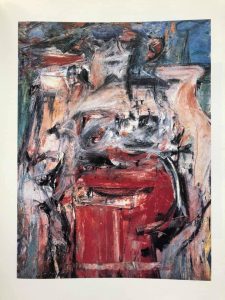

■抽象表現主義展

今から25年ほど前、それまで試みていた「大地の版画」とネーミングした、インスタレーションの仕事に行き詰まった時、制作の原点に帰ろうと、17〜18年振りに再び絵画の仕事に立ち戻った。その頃、以前から気になっていた抽象表現主義の展覧会が折よく開催された。図版でしか見る機会のない作品を目の当たりにして興奮したのを覚えているが、その時買った分厚いカタログのアーヴィング・サンドラーの解説も良かった「色彩の海に浸ったようなフィールドペインティングの〝崇高”なイメージへの願望」「その色の面は広ければ広いほど〝果てしない”という感覚を喚起させる…」等々の言葉。以来、バーネット・ニューマンに憧れを抱くようになった。

ブックカバーチャレンジリレー 石井博康-7回目(最終回)

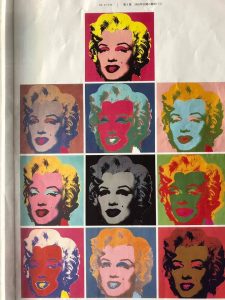

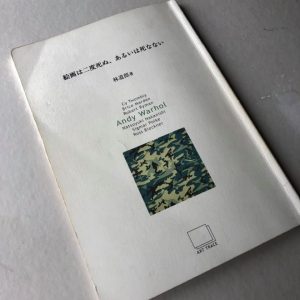

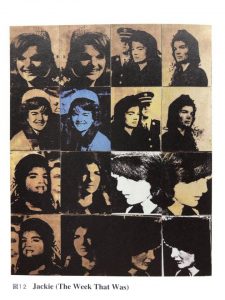

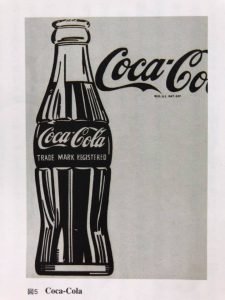

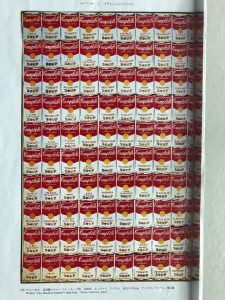

■アンディ・ウォーホル

ポップアートの素っ気なさは昔からあまり好きになれなかった。ところが、当時勤めていた大学の授業でポップアートの講義を担当することになり、色々な資料をかき集めた。調べていくうちに、ブリティッシュ・ポップからネオ・ダダを経て「ポップアート」というムーヴメントへつながる道筋や社会的・文化的背景の面白さ等に気づかされた。なかでも、林道郎著「絵画は二度死ぬ、あるいは死なない」のアンディ・ウォーホル論のテキストは興味深く読んだ。メディアを利用し、アートをビジネスとして展開した最初のアーティストと言えるウォーホルのあの奥行きのない、ペラペラの画面。しかしそこには、死と結びつくイメージや更に自我や内面や表現といった芸術を支えていた観念を否定するインパクトがある。無表情な表面の背後の問題こそ、ウォーホル神話の真骨頂なのだろう。