神野八重子展

No.1

No.2

No.3

No.4

No.5

No.6

「<描く>という仄暗さ−神野八重子について」

尾崎眞人(おざき しんじん 京都市美術館 学芸員)

絶対音声の空間−コピーのコピーのコピーのようだ。

「もういいよ。自分をいじめなくても」と声をかけてあげたい想いにかられる絵たちである。しかし獣道に入った作家に、私たちは手を貸すことはできない。

絵画は死んだといわれた時代、そして70年代の禁欲的な表現に明け暮れた時代の中から、「描く」事を作品にする絵画は生まれてきた。しかし時代の流れの中から、神野八重子の絵が生まれてきたわけではない。それは言葉というコミュニケーション手段を閉ざしてしまった人間の、残された一つの方法であったのかもしれない。描かれた作品は確実に作者の分身かのごとく、見るものに仄暗さを与えてやまない。初めから描こうとするものがあった訳ではない。

面と向かい合おうとした何ものかに向かい合うことで、生まれた作者の原風景である。作品は表現の上では新しいものは取り立ててない。しかし作品と向かい合う姿勢が、キャンバスを突き抜けて表現となる。

作品の特徴は、強いていえば過してきた少女時代の、言語化できなかった心情吐露や、飲み込んだ言葉たちの覚醒である。覚醒は飲み込んだ<場>に戻らねばならない。作家にとって<場>は、学校と家の通学路であった。 <空間での役割>から別の<空間での役割>に移る過程で、人は自分を替える<通路>を持つ。少なくとも抗うことのできなかった少年の日の私は、そうして精神のバランスをとった。その時言葉を失い、自分を変えることができず、バランスを保てなかった少女がいたとしたら。

初個展(ギャラリー・イセヨシ1996年)から9年目である。これまでの作品は、作品を創ろうとして見様見真似たモダニズムの尻尾だったといえるだろう。今回の作品は良しにつけ、悪しきにつけ、作者の現状や来し方をさらけ出しているといえるだろう。

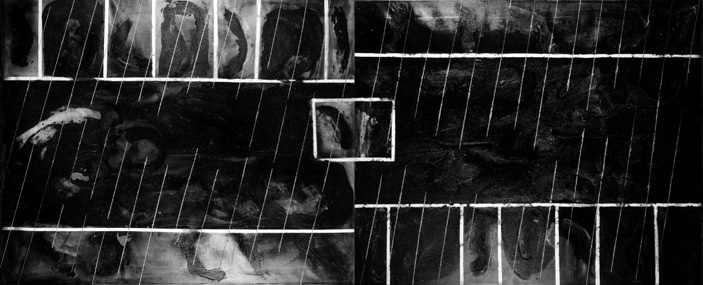

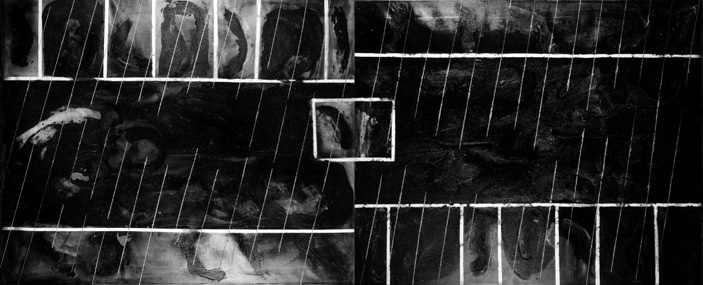

作品を見てみよう。2004年1月から4月にかけて描かれた7点である。制作順に番号をつけてみる。No1は横位置の2枚組み作品で、一連の作品のなかで、一番画面の起伏が見られる。ぽっかりと口を空けた亀裂は、荒々しい原野をイメージさせる。No2の白群色に折れ線の作品は、軽妙なリズムを持つ線と都会的な色彩を特徴とする。No3は黒を基調とした内部と、矩形格子線の外部から成り立つ作品である。内部では蠢く者たちが身を捩ったような動きを見せる様を繰り広げている。No4のジグザグ線のある作品は、開放感のある天に昇るような動きを見せてくれる。No5の黒を基調にした茶と白の色彩が混在する格子線の作品は、格子を突き破り、茶や白の新たな動的部分が現れてくる。まるで古い呪縛を断ちきったイメージを持つ。No6の錆青磁(青磁のしぶくくすんだ色)の作品は、外部の格子線に対して内部に中心をもった渦巻きが形成されている。外部のフレームの抑圧にたいして、抗する内部の力を結集しているかのようである。ちなみにNo5とNo6は、同時進行のかたちで描かれている。

これらの一つ一つの作品は、作者の心の仄暗い部分のそれぞれの部分を現したものだとも考えられる。混沌として自己の到達点のない荒野であるNo1の世界から始まる。どこまでも暗部は広がった道として続く。No2は少し開かれた自己の心の有り様なのだろうか。軽やかなリズムは、コミュニケーションの先を探しているようでもある。それでも内部の暗部を覗こうとする意識をみせるNo3。反転して他者や周りを見ることのできる、No4の動的で空に上る視覚を持つ作品も生まれる。しかし自己を抑えようとする外からの力は続くが、No5の格子の一部は破られ茶や白の外への動きをもつ魂が見えだす。No5と同時進行して描かれたNo6において初めて内部に、あからさまな自己主張ではないが、色彩が誕生する。光が与えられることで、色彩が作者に自覚されたのである。モップの糸粉が、奥深く静かな色彩を演出している。

今回の作品でやっと作者は、「描く」事を作品にする絵画の戸口に立ったのではないだろうか。そうした意味では上手いという問題ではなく、その仄暗さの中に、清々しさを感じるのは、私一人ではないだろう。

ところでタイトルの「絶対音声」とは何を意味するのだろうか。自らの生き方に対する、内なる声なのだろうか。その押し寄せる声に対して、動きの取れない状態を「絶対音声の空間」という言語に置き換えたと考えられる。サブタイトルで「コピーのコピーのコピーのようだ」といわせるのは、未だ自己に出会っていない苛立ちかもしれない。その意味では、作者にとって作品を描くという事は、自分探しであるのかもしれない。

最後に蛇足ではあるが、記しておきたいことがある。作者がカルチャーセンターを出発していることである。まさに「美」は個人の資質であり、「表現」は求めるものの渇望からしか生まれないのかもしれない。大学は何をするところなのだろうか。

|

No.1

No.1 No.2

No.2

No.3

No.3

No.4

No.4 No.5

No.5

No.6

No.6